原点 ― 2021年06月14日 22時12分12秒

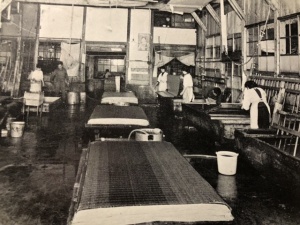

長田家の先祖は車力と呼ばれる土木工事などの施工管理を取り仕切る仕事で財を成す。奉書漉きは留守を護る家族の仕事、紙を専業として暮らす家がほとんどだった和紙の里ではちょっと異質な家だった。

明治に入り、神仏習合などで車力の仕事も時代の流れに転換を余儀なくされ、絶対的なシェアを誇った奉書という公文書は外国から入ってきた機械漉きの紙へと転換、越前和紙の状況も劇的に変わる

そんな中、長田家は襖紙という大判の紙を漉く長田製紙所として創業した

そして長田製紙所として2代目の先先代は東京に出向、様々な技術を得て郷里に戻り、昭和の初めには漉き模様、紙加工技術などの基礎をほぼ確立させた。

後列左側で凛と佇む祖父の姿、力みなぎる表情はいつも私に勇気を与えてくれる

私が帰郷した当時、工場のレイアウトは操業時とほとんど変わっていなかった。

残念ながら現在空いているのは奥の一舟だけ、時代はさらに変わることを求めている

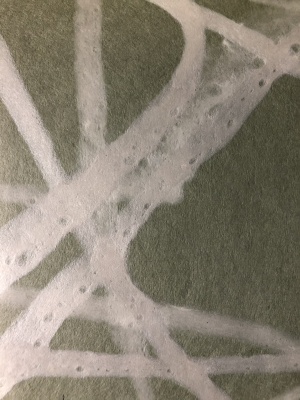

飛龍紙 粘り気を持たせた原料を空中に飛ばして地紙に載せる柄、その様子が天空を飛び回る龍と見立て飛龍と呼ばれる

長田製紙所のひとつの原点

石目紙 こんなモダンな柄が昭和の初めには完成されていた

孔雀紙 水切り技法による孔雀の羽根のような柄

枝や花びら、ぼかしによる遠近感まで漉き模様技術は進化してきた

その飛龍技術を活かして次の世界に

20世紀終盤、漉き模様は地紙から解放された

振り返ることで気付く

時代時代に原点は存在する

その積み重ねによって今がある

かみの道

ならば迷うことなく漉き続けよう

黒彩雲 ― 2019年09月11日 22時07分52秒

大ふすま展開幕 ― 2019年09月07日 23時52分33秒

午前中は東大襖クラブによる張替え実演

卯立つの工芸館での静かな時間 今回はまともに話す時間もなく残念でしたが、10月には第2弾が予定されている

会場に入った瞬間、博物館の空気が変わった

一気に描きあげていくのだが、一筆ごとに時間が止まる

すうっと小筆を滑らせるかと思うと大きな筆でドンと叩きつけるように

自分が書くわけでもないのに手に汗をかきながら時計を見て目を疑うほどの20分

大滝神社に十一面観音堂があることは知らないはずの西元さんの作品解説で十一面観音と川上御前を意識したと聞いて鳥肌が

やはり持っている人

かみが降りてきた午後

大ふすま展 ― 2019年09月04日 22時55分49秒

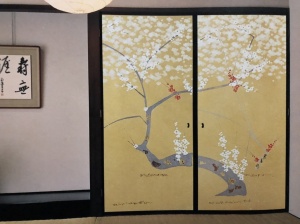

7月に入ってからの準備で突貫作業となった「大ふすま展」

30年前私がこの工場に戻った頃には売り上げのほとんどを占めていた襖紙、日本の暮らしから存在感のなくなってきた襖はいよいよ博物館に展示されるようになってしまったのか

残念な思いを振り切り、それならば今あえて襖展

そこで「現代の名工」である母 長田栄子が40年前に製作した漉き模様襖 「藤」を復刻することに

今の私よりはるかに若く漉き手として最も充実していた頃の作品は集中とこだわりの詰まった紙、何度も頼まれることがあるたび二度と作ることはできないと断っていた。

これを超える紙を作れないまま月日は流れ、張り替えられることもなく我が家の座敷に今も残る藤

ほぼ平穏に過ごしてきた我が家も、長女が戻り父が亡くなり、前を向き続けるための第一歩を踏み出し始めた。

今一度伝えるものは何だろう、という問いにそれは作ることであることを再確認、お盆前やや遅めの母の夏は始まった

80歳を超え漉き場に立つことも少なくなった母、だがやはりその手は現役

楮の処理ひとつにもこだわる流石の感覚と技術、まだまだその背中は遠い所にあるようだ

生き生きと現場に向かう姿、父が笑顔で見ている気がした

仕上がった紙の出来は素晴らしく、そのままでもずっと見ていられそうなくらいだったが

張ってこその襖紙、表具師の手を経て華やかな舞台に

誇らしげな藤がそこにいる

かみは終わらない

越前和紙 「大ふすま展」 紙の文化博物館にて9月6日開催

無地のこだわり 雲肌紙 ― 2018年03月06日 23時29分05秒

いろんな紙を漉いていても結局一番難しいのは無地

紙の端、貼る際には裁断してしまうので出来には関係ないようだが ここがきれいにできるような紙でないといけないと思う

当社では漉き枠で一枚漉きとなる5×7判の襖紙、思うようにはならない水の動きを少しずつ漉き重ね極限まで漉きムラを少なくするのは何度やっても難しい

襖紙ということである程度厚みも必要、乾燥には気を使う

この時点ではほぼ見えてこない雲肌

乾燥が完了し斜めから見てみると出てくる雲肌

光の当て具合でもほとんど見えない角度もあるのでこの良さを伝えるには貼ってもらってそこで暮らしてもらわないとなかなかわからない

電話や来客、漉き場への指示もこなしながらでは一日4枚漉くのがやっと

残業までは体力が残っていなかった 若干疲れ気味か

今週納期が詰まっている 明日からもう一段ペースを上げないと

最近のコメント